Introduzione

Da sempre il gioco ha accompagnato l’uomo. Possiamo dire che è antico quanto l’uomo (come hanno datato alcuni archeologi la sua nascita sembra risalire al 9000 a.C)1, lo ha accompagnato nel corso di tutta la storia; quindi, giocare fa parte della natura umana, guida l’uomo ad apprendere, sperimentare, conoscere e conoscersi. Il filosofo Bernard Suits (1925 – 2007) afferma: “Giocare un gioco è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari. I giochi ci mettono alla prova con ostacoli volontari e ci aiutano a mettere meglio a frutto i nostri personali punti di forza.”

L’elemento introdotto da questa definizione è l’interpretazione del gioco come una palestra evolutiva, in quanto offre la possibilità di sperimentazione dei limiti e dei punti di forza di ciascuno, in una prospettiva di costruzione di competenze e abilità.

Importanza del gioco

Il ruolo che il gioco assume nell’apprendimento è fondamentale: aiuta a sviluppare la creatività e la curiosità, permette di migliorare l’integrazione sociale e l’acquisizione di regole, è inoltre un’ottima palestra per abituarsi a far fronte a situazioni imprevedibili sviluppando così la flessibilità del pensiero. È tramite il gioco che possiamo sviluppare la nostra capacità di “pensiero laterale” che ci ha proposto lo psicologo e saggista E. De Bono (1933 – 2021) parlando della creatività; modalità di pensiero che ci aiuta a cercare alternative quando ci si trova di fronte ad un problema che ci sembra irrisolvibile. Dobbiamo ricordare comunque che il gioco non è un fenomeno esclusivo della specie umana. Se teniamo in isolamento totale dei ratti dal momento della nascita fino all’età di 23 giorni (momento in cui i ratti allevati in ambito sociale iniziano a giocare) messi insieme ad un altro ratto, dopo poco iniziano a giocare con entusiasmo. Anche nei primati e negli altri mammiferi l’impulso a trattenersi in giochi in presenza dei conspecifici emerge in modo spontaneo.

Ma cosa è così importante nel gioco tanto da mantenerlo presente nel nostro sistema organizzativo? Sappiamo che l’evoluzione ha premiato con la gratificazione i comportamenti importanti per la sopravvivenza. Qual è dunque la funzione adattiva importante per la sopravvivenza che il gioco svolge?

Le strutture cerebrali del circuito del gioco sono fortemente connesse a quelle del sistema di ricompensa cerebrale ed il gioco provoca sensazioni fortemente gratificanti. Le sostanze chimiche cerebrali secrete durante il gioco che hanno un ruolo più importante nel generare la gratificazione sono: gli oppioidi endogeni; la dopamina (responsabile dell’euforia del gioco); gli endocannabinoidi. Nel 2012 Sam Wang e Sandra Aamodt (neuroscienziati) hanno pubblicato su Pub Med Central2 un articolo dal titolo “Play, Stress, and the Learning Brain” (“Gioco, Stress e cervello che apprende”). In questo studio viene indagato un aspetto particolare del cervello che genera alcuni segnali chimici che codificano una componente chiave del movimento: la ricompensa. Questa qualità viene trasportata nel cervello dalla dopamina, il principale neurotrasmettitore che ha diverse funzioni a seconda di dove e quando viene rilasciato3. Dunque, quando sperimentiamo una ricompensa, come il nutrimento, l’attività motoria o il gioco, il cervello rilascia dopamina. Durante l’atto del gioco e dell’attività fisica, la dopamina viene liberata nelle aree del cervello associate al piacere, all’apprendimento e alla motivazione. Oltre alle attività appena esplicitate, la dopamina svolge anche altre importanti funzioni nel cervello, come il controllo dei movimenti e del livello di attenzione, la regolazione dell’umore e la partecipazione ai processi di apprendimento e di memorizzazione4. Questo articolo può essere utile per comprendere gli effetti della dopamina sul comportamento e sulla motivazione, questo a sua volta può aiutare a promuovere stili di vita attivi e sani, incoraggiando lo svolgimento di giochi e dell’attività motoria.

Sempre dalle neuroscienze è stato dimostrato come il gioco sia importante per lo sviluppo epigenetico e la maturazione della neocorteccia. Lo psicologo e neuroscienziato Jaak Panksepp (1943-2017) ha scoperto che il gioco stimola la produzione di una proteina, nota come fattore neurotrofico derivato dal cervello (BDNF), nell’amigdala e nella corteccia prefrontale che sono responsabili dell’organizzazione, del monitoraggio e della pianificazione per il futuro”5. Panksepp dimostra così che il gioco stimola la produzione di BDNF, la quale favorisce la crescita neuronale e sostiene che il gioco aiuta a migliorare la plasticità cerebrale, ovvero la capacità del cervello di cambiare e di adattarsi6.

Si può concludere dicendo che gli studi neuroscientifici hanno evidenziato l’importanza del gioco e i suoi effetti positivi sulla formazione del cervello, sull’apprendimento e sullo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini. Le neuroscienze hanno sottolineato anche l’importanza di incoraggiare le attività che prevedono lo svolgimento di giochi per promuovere una crescita sana ed equilibrata.

Laboratorio GiocoLab

Giochi realizzati per l’apprendimento dei fattori del movimento: Spazio, Tempo, Peso e Flusso.

Crescendo l’uomo perde la capacità e l’abitudine di giocare. Questo può essere attribuito a tanti fattori: responsabilità e impegni, aspettative sociali, stress e fatica, evoluzioni degli interessi ma anche dall’ambiente e dalla cultura. Tutto ciò porta a promuovere l’idea che gli adulti debbano comportarsi in modo serio e responsabile facendoli sentire inibiti all’idea di giocare e quindi giocare viene considerato un comportamento infantile. Obiettivo del laboratorio è stato quello di far assimilare in modo divertente ed efficace gli elementi fondamentali del movimento attraverso una metodologia improntata sul gioco e utilizzando dei materiali per ricreare dei giochi già esistenti.

Il gioco ricopre un ruolo fondamentale per la realizzazione di questo obiettivo che oltre a creare un ambiente favorevole all’apprendimento stimola la creatività e libera la mente dal pensiero razionale agevolando la spontaneità del movimento. Sono stati così realizzati e personalizzati tre giochi: uno sull’esplorazione delle qualità di movimento, uno sull’esplorazione dello spazio personale (Kinesfera) e dello spazio generale e un terzo gioco improntato sui quattro fattori attraverso la personalizzazione del gioco da tavola Twister.

Gioco 1 “Esplorare le qualità del movimento”

Obiettivo del gioco: esplorare tutte le qualità di movimento, stimolare la creatività ed acquisire la capacità di osservare, analizzare e riconoscere i fattori di movimento (spazio, tempo, peso, flusso) nel proprio corpo e nei compagni.

Materiali: Carte realizzate in cartoncino con immagini della natura (fango, lava del vulcano, vapore, vento, nuvole, ruscello ecc…) e carte già esistenti del gioco Dixit®.

Il gioco si svolge estraendo casualmente una carta ogni allievo deve improvvisare e interiorizzare la propria carta, realizzando nel corpo l’immagine (o ciò che essa suscitava) con libertà e creatività rendendola tridimensionale e viva attraverso il movimento.

Carte con immagini della natura

Gioco 2 “Costruire lo spazio”

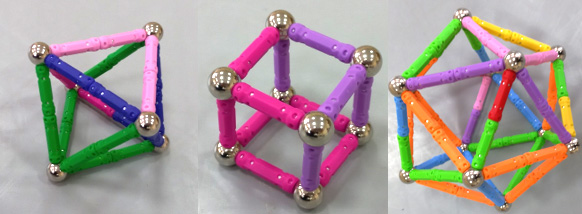

Obiettivo del gioco: conoscenza dei solidi platonici utilizzati anche da Rudolf Laban nelle sue teorie dello spazio, consapevolezza dello spazio e l’orientamento delle parti del corpo nello spazio durante il movimento.

Materiali: costruzioni magnetiche costituite da sfere di metallo e bastoncini colorati.

Solidi platonici costruiti con bastoncini e sfere di metallo

Una volta realizzati, osservati e toccati i solidi sono stati disposti nello spazio, per aver sempre presente tale forma in 3D. Il gioco si è svolto con l’idea che l’allievo stesse all’interno di questi solidi e che con le singole parti del corpo disegnava gli spigoli dei solidi (ottaedro=12 spigoli; cubo=12 spigoli; icosaedro=30 spigoli) o raggiungendo i vertici con una o più parti del corpo (ottaedro=6 vertici; cubo=8 vertici; icosaedro=12 vertici). Giocando con i livelli del corpo nello spazio e attraversando lo spazio con traiettorie libere. Inizialmente con movimento libero dopo inserendo lo SPAZIO, il PESO, il TEMPO e il FLUSSO con le loro rispettive polarità:

• SPAZIO: diretto – indiretto

• PESO: leggero –pesante

• TEMPO: sostenuto – improvviso

• FLUSSO: libero – controllato

Gioco 3 “Esplorare i fattori spazio, peso, tempo, flusso”

Obiettivo del gioco: consapevolezza e conoscenza delle parti del corpo, il rapporto con lo spazio (esplorando le traiettorie e i livelli del corpo nello spazio), gestire il flusso di energia attraverso le diverse qualità date dalle densità che esistono in natura e la relazione con gli altri.

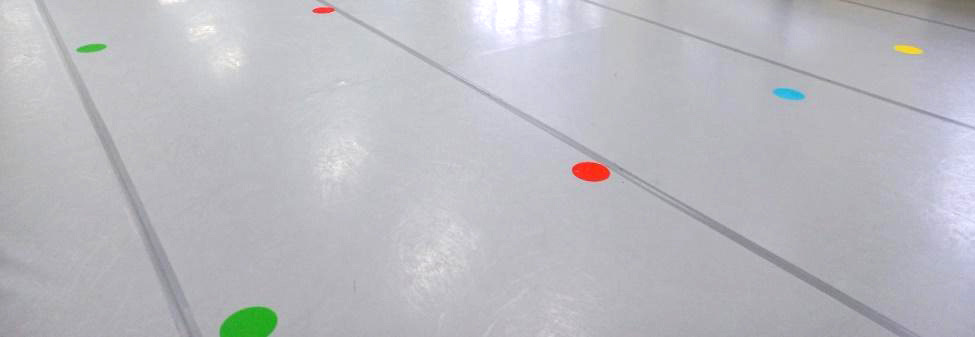

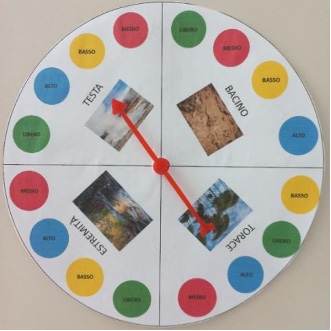

Materiali: due orologi realizzati in base agli obiettivi e scopi e marcatori colorati circolari adesivi per pavimento.

I marcatori colorati collocati sul pavimento della sala

Per poter estrarre casualmente le possibilità di movimento sono stati realizzati due orologi: uno con le parti del corpo, i livelli spaziali e le qualità di movimento;

Rosso: livello medio; Giallo: livello basso; Azzurro: livello alto; Verde: livello libero.

Orologio con indicate le parti del corpo

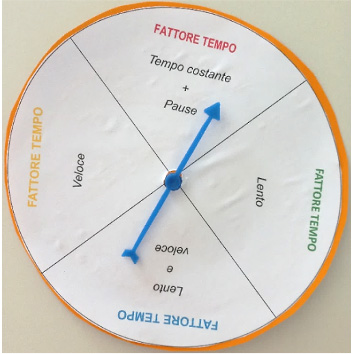

il secondo orologio con il fattore tempo con quattro polarità: lento, veloce, veloce e lento alternati e tempo costante con pause.

Orologio indicante le quattro polarità

Questi sono i giochi che sono stati realizzati per il laboratorio in danza contemporanea, denominato GiocoLab, indirizzato a dei ragazzi di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

Conclusioni

Proporre un laboratorio sul gioco, in ambito coreutico di danza contemporanea, a dei ragazzi adulti ha dato dei risultati positivi e ha contribuito significativamente al loro apprendimento in modo inconsapevole, profondo ed efficace. Questo approccio ha dato i suoi frutti migliorando la capacità creatività degli allievi, aumentando la loro motivazione durante le attività, riducendo lo stress, la fatica e rafforzando le relazioni sociali.

Il gioco crea un’atmosfera che permette di porsi in uno stato di accoglienza generale nei confronti di tutto quello che può accadere e così predispone in maniera spontanea ad uno stato di ricerca. I concetti proposti sotto forma di gioco con l’utilizzo di immagini, oggetti e materiali costruiti secondo gli obiettivi da raggiungere hanno stimolato maggiormente gli allievi poiché hanno facilitato l’incorporazione di principi anche complessi.

Possiamo dire che anche il compito dell’insegnante, cioè riuscire a creare un ambiente sereno, piacevole e stimolante, viene sicuramente facilitato dall’utilizzo del gioco aiutandolo a sviluppare questa atmosfera che sicuramente permette una acquisizione molto più rapida di tutti quegli elementi che possono concorrere a sviluppare delle migliori capacità artistiche e ad avere una maggiore conoscenza teorica degli elementi di base.

1. SCIARRA E. “L’arte del gioco”, Ugo Mursia Editore, Milano, 2010

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/. PubMed è una banca dati biomedica accessibile gratuitamente online, sviluppata dal National Center for Biotechnology Information (NCBI) presso la NationalLibrary of Medicine (NLM).

3. Cfr. Articolo “Play, Stress, and the Learning Brain” di Wang S. e Aamodt S.

4. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Dopamina.

5. Cfr. OLIVIERI, D., Mente-corpo, cervello, educazione: L’educazione fisica nell’ottica delle neuroscienze, in “Formazione & Insegnamento”, XIV (1), 2016, p. 94

6. Ivi, pp. 94-95.